ブルクミュラークリニック ダイジェスト

ブルクミュラーの大人気ピアノ作品『25の練習曲』を1曲ずつ取り上げ、曲の作り、取り組み方、練習法などをお話ししていく「ブルクミュラークリニック(略ブルクリ)」。月刊誌『ムジカノーヴァ』から引き継いで、この『ムジカノーヴァONLINE』でも続けていきます。今回は第8番《優雅な人》です。

文 奈良井巳城

イラスト 駿高泰子

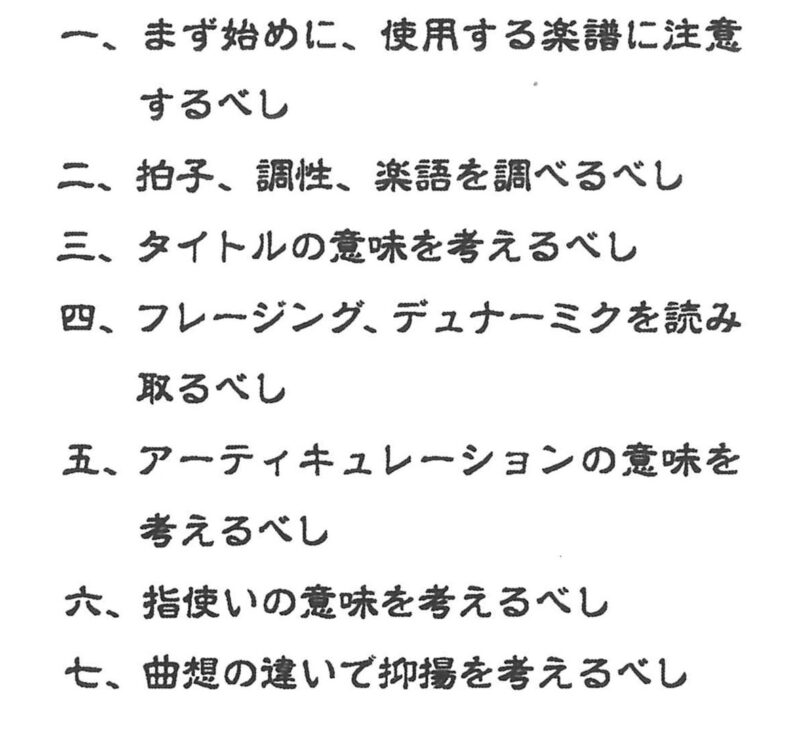

まずは「曲を弾く前に考える 必勝! 7箇条」

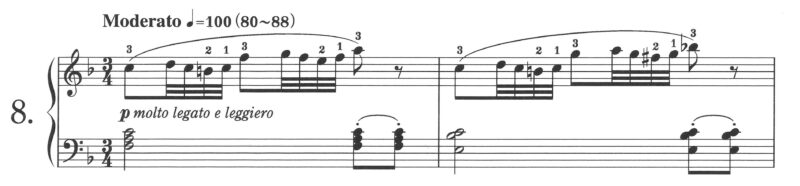

読者の皆様こんにちは。今日は第8番の《優雅な人》を解説していきます(が、ここでは大事なポイントをかいつまんで、ダイジェスト版としてお話しします。第25番まで行き着いたら、「譜例」や「処方箋」もまとめて隅々までご紹介します)。

今回もこれまで通り、「心得」に沿って話を進めていきます。「ん? 心得って何?」って方もいると思いますので、ムジカノーヴァ2025年3月号の第1回で紹介した7つの心得「曲を弾く前に考える 必勝! 7箇条!」を改めて紹介しましょう。

曲線を描くように美しく音をつなぐ

曲を見るとね、「わ~新しい曲だ~」ってすぐに弾いてみたくなっちゃうよね。でもね、音を出す前に、ちょっと、色々と考えてみてほしい。まずは使用する楽譜。楽譜選びは練習のスタート地点だし、印刷された楽譜には不思議と強制力があるからね、惑わされず、なるべく作曲家の意思に近いものを選ぶのが良いかな。そして拍子や調性、フレーズの作りなども深く読み取って、曲を分析して練習を進めていきましょう。改めて、私のおすすめ楽譜を書いておきます。

・音楽之友社 標準版 New Edition

・ウィーン原典版(音楽之友社ライセンス版)

・東音企画 今井顕校訂版(原点スラー付き)

・初版譜

次に、心得2だね。調性と拍子は以下の通り。

3/4 拍子 F-dur

楽語については、ムジカノーヴァの2025年10月号にね、特別付録が付いています。永久保存版とも言えるポスター「ブルクミュラー『25の練習曲』に登場する楽語たち」を参照してください。売り切れないうちに手に入れて、レッスン室や練習室に貼って役立てていこう!

・molto:たくさんの、非常に

・leggiero:軽い

・legato:音をつなげて

さて、心得3のタイトルの話。版によっては《優美》というタイトルもあるよね。「優雅」も「優美」も少し難しい言葉だよね。「上品で美しいこと」と言い換えることもできるけど、上品ってなんだ? 美しいってどういうことだ?ってなるかもしれないから、言葉の意味をよく調べて、自分で理解できる言葉に置き換えてイメージ作りできるようにしていこう。

次は、心得4だね、まずはフレージング。楽譜を見ると、この曲はほとんどが1小節でまとまっていることが分かるね。

【1~2小節目】

そしてデュナーミクは、一番盛り上がるところが9小節目の「mf」だ。曲の作りからそのような指示になっているので、全体の構成を考えて音作りするのが良いでしょう。

【9~12小節目】

心得5にいってみよう。この曲の最大の特徴であるアーティキュレーション記号は「ポルタート」だ!!(左手1小節目3拍目の2つの和音など) この記号はメゾスタッカートとも呼ばれます。「メゾ」とはイタリア語で「中間の」とか「半分の」という意味ですが、「スタッカート」とはなんだったかな? 「え? スタッカートは『音を切る』でしょう?」と思った方も多いかな。ここで改めて、スタッカートの話をしましょう。スタッカートは「音を切る」と理解されがちだけど、イタリア語では「分離した」とか「ばらばらになった」という意味なんですね。ということは、スタッカートが付いている音は、次の音(拍)に対してどのくらいの長さで弾いたら良いのか、を考えることに他なりません。スタッカートを見たら「音を分ける」と考えましょう。

そして、なんと、この曲には普通のスタッカートが出てきません! スタッカートと一緒にスラーが併記してあって、先に述べた「ポルタート記号」しかありません。じゃあ今度は「ポルタート」って何だ……? 「ポルタート」とはイタリア語で「運ばれた」という意味がありますので、この記号の付いた音は、柔らかく区切って次へ音を運ぶように演奏するんですね。この曲ではほとんど伴奏型にしか出てこないので、例えば1小節目の3拍目の2つの和音は、柔らかい長さで2小節目の1拍目の和音に向けて音を運んでいくように弾くのが良いでしょう。

さ、心得6の指づかいも考えてみようか。1小節目に書いてある32分音符の音型を見てくれるかな。この曲はね、この音型を弾くための練習曲だ!といってもおおげさでありません。譜面に書いてある指づかい通りに弾くと、良い練習になります。そして、これはトリルの1種類であるターンの練習です。曲線を描くように動きを作り、美しく音をつなぎましょう。

最後は心得7だね。曲中に、ターンの動きがたくさん出てくるので、それ以外の動きの音型を抜き出してみよう。音型に従って抑揚のキャラクター作りをすれば、多様なフレーズ作りができると思います!

さぁ、これで役者はそろった。あとは自分の世界観の中で音作りすれば完成です!

次回は第9番、指づかいとアーティキュレーションの秘訣、お話しします。お楽しみに。

本文に登場するポスター「ブルクミュラー『25の練習曲』に登場する楽語たち」は