文 泉谷地春

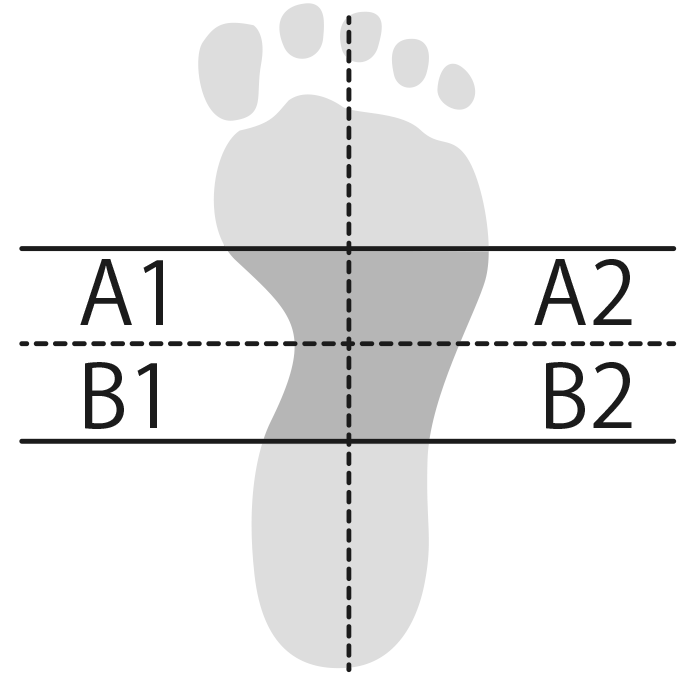

自然な姿勢で立つとき、両足の重心のかかる場所によってタイプ分けする「4スタンス理論」。下の図のように、A1、A2、B1、B2の4タイプに分かれ、このうちのA1とB2が「クロスタイプ」、A2とB1が「パラレルタイプ」とされています。そのタイプごとに特有の身体の使い方があることから、ピアノ演奏の場でも関心の高まりを見せています。各地で「音楽家のための4スタンス理論」の指導を行う泉谷地春氏は、存命でない作曲家の身体がどのタイプだったかも推測できる場合があると言います。そこで今回は、ショパンのタイプ分けから「ショパンらしい演奏」について考察していただきました。

亡くなった人のタイプを想像する根拠

私たちの身体に4つのタイプがあるように、作曲家たちのその身体にもまたタイプが存在したはず! と考えてみると、実におもしろいことが分かってきます。

生きている人間であればその全身を見させていただくことでタイプを判別しますが、亡くなってしまっている人の場合、一体何を根拠にタイプを想像するのか、からお話しましょう(本来は身体を見させていただくことでしかタイプ判別はしませんので、亡くなっている作曲家の場合、推測の域は出ませんが……)。

実はタイプ特性というものは、その人の美学と直結していることがほとんどです。例えば机の物をすべて水平垂直に配置したいのか、少し斜めの方が心地良いか、など。身体の影響から顕れる特長には様々なものがあります。

初めてポーランドを訪れた際、ショパンが家族や友人に宛てた手紙を見たときにまず強烈に感じたのが、「ショパンは【パラレルタイプ】だろう」ということでした(図参照)。罫線のない横長の紙に、実に美しく真っ直ぐに軽やかに綴られている文字。おそらく【クロスタイプ】の方たちにはやろうと思ってもかなり難しいことのように思います。

それから、ショパンの残した言葉の中で、「薬指が一番歌える指」というものがあります。通常私たちの手の構造上、薬指は一番思うように動きにくい指ではないでしょうか? しかしながらショパンのこの発言、薬指中心の【2タイプ】であれば頷ける発言になります(図参照)。

そして最後に、ショパンがピアノの生徒にレッスンする際に残した言葉として「肘を脇から離すな」というものがあります。これは、肘を固定して支点として使いたい【Aタイプ】、中でも体側である脇に近づけておきたい【A2タイプ】が想像されます(タイプごとに最適な肘位置というものがあり、A1は胸の下、A2は体側、B1は体側より後ろ側で脇は開く、B2は体側よりやや内側で身体の前)。

A1とB2=クロスタイプ

A2とB1=パラレルタイプ

“変なショパン”が散見される理由

これらの根拠からショパンに関しては意外なことに【A2タイプ】の可能性が綺麗に示されています。なぜ意外と書いたかというと、ショパンほど、“歌うこと”を求められる作曲家はいないからです。歌うのが得意なタイプと言えば真っ先に想像できるのが【クロスタイプ(A1とB2)】。クロスタイプは、時に「歌いすぎ」と注意されることがあるくらい歌うことが得意です。一方、A2タイプは「もっと歌って!」とアドバイスされることが多いほど、余計なうねりや溜めを伴わず譜面通りにスッキリと演奏することが心地良いタイプです。

身体の特性として、【A2タイプ】は、「沈み込み」も、「溜め」も「うねり」もありません。その演奏は、他のタイプから見ると非常に淡白で薄味に見えるようです。一方、「溜め」や「うねり」が特徴の【クロスタイプ】や沈み込みのあるB1タイプには、それぞれのタイプ特有の歌い回しのようなものが存在します。それらのタイプの人が、自分の身体の感覚に素直に従い自然に“気持ち良く”歌って弾いたときには、当然のことながら、おそらくショパンがイメージしたであろう世界観とは若干のズレが生じてしまうのです。これが世の中に“変なショパン”演奏が散見される理由だと私は分析しています。

実際に各タイプの音楽家の方たちに経験談を聞いてみたところ、A2以外の3タイプ、つまりA1、B1、B2の音楽家の方たちから、「演歌のように弾くな」という指導を受けたことがある、という声がとても多く寄せられました。ショパンの演奏が演歌風であってはいけない、ということは、おそらく誰もが納得する見解でしょう。そしてまた演歌の大きな特徴として、「うねり」や「溜め」が挙げられることも、また皆さん共通の認識だと思います。身体の癖として、「うねり」や「溜め」を持たないA2タイプとおぼしき作曲家であるショパンの作品は、その観点で彼の作品を精査してみると、実に合点がいくことだらけです。

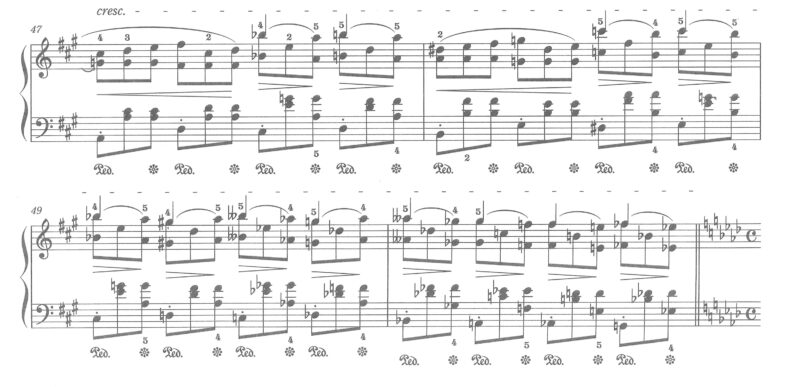

一つの例として数段にわたる長いクレッシェンドを挙げてみます。これは特に【クロスタイプ】を苦しめるものの一つと言えるでしょう(譜例)。身体の特質上、【クロスタイプ】の方たちはある程度のスパンでうねり感が一周してしまうので、“ひたすらだんだん大きく”や“ひたすらだんだん小さく”というコントロールは、余程意識し続けない限り難しいことなはずです。

ではA2以外のタイプの方たちはどうしたら良いのか? と言いますと、短いスパンでフレーズを納めてしまいたくなる衝動に従わずに、そのまま長いフレーズとして扱ってみることをお勧めします。

“当たり前”は人によって異なる

私は4スタンス理論を研究するうちに、「その人にとっての“当たり前”は書いていないはず」ということに気がつきました。人は誰しも自分にとっての“当たり前”が存在している。けれども、私の“当たり前”が他の人にとっての“当たり前”ではまったくないということです(身体の特性ゆえに)。

だとすると、仮に作曲家のタイプが自分と違った場合は、そのタイプの人が思う“当たり前”の視点を通して考えてみることで、今まで見えてこなかった世界が見えてくるのではないかと考えたのです。つまりは、その作曲家の大前提を知ること、です。

くれぐれも誤解のないように強調しておきたいのは、タイプごとに優劣はない、ということです。けれど、タイプごとの“当たり前”が想像以上に異なっていることは、知っていた方が良いと思っています。

【譜例】ショパン《ノクターン 第10番》第47~50小節

*『ムジカノーヴァ』2025年1月号~10月号には、泉谷地春氏による詳しい連載『“当たり前”を再検証! 「4スタンス理論」で探る違和感のない弾き方』が掲載されています。

*泉谷地春氏による講座情報は下記を参照。問合せ・申込みは、泉谷氏のホームページの「お問い合わせフォーム」から。

①リポーズ会(立ち方、座り方。身体の緊張を緩め、軸を作っていく簡単な体操)

10月30日(木) 10:15~11:45

あんさんぶるStudio和(東京・本郷)

参加費5,000円

②アンサンブルラボ(4スタンス理論の各タイプをふまえたアンサンブルの実験会)

※管弦打楽器・声楽・ピアノのすべての方が参加可能です。

10月30日(木) 13:00~17:00

あんさんぶるStudio和(東京・本郷)

演奏参加、聴講参加共に参加費5,000円

③初中級レパートリー研究会(オンライン開催)

毎月第1月曜日 10:00~12:00

参加費 毎月5,000円

※ピアノの初期、中期に取り組む課題を、参加者である指導者たちが実際に演奏しながら、演奏方法や指導方法などについて理解を深めていく研究会です。参加者の中にはピアノ以外の楽器が専門の方もいらっしゃいます。現在のテキストは、『バスティン先生のお気に入り レベル3』(東音企画)。演奏や指導へのアドバイスは4スタンス理論のタイプ特性をふまえた話になります。

④新国別レパートリー研究会 in Japan(オンライン開催)

毎月第3月曜日10:00~12:00

参加費 毎月5,000円

※使用テキスト:①ドイツ/オーストリア ピアノ小品集 ②イタリア ピアノ小品集 ③中央ヨーロッパ ピアノ小品集(いずれも音楽之友社刊)。今後全10巻まで取り組む予定。

※指導者自身が多くの作品に出合い、それらを実際に弾いてみることを通して、歴史的な背景や様式感、また時代や作曲家への理解を深めていきます。演奏へのアドバイスは4スタンス理論のタイプ特性をふまえた内容になることが多いです。