ブルクミュラークリニック ダイジェスト~曲集の魅力を紐解く

読者のみなさま、こんにちは。ブルクミュラークリニック院長の奈良井巳城です。これまで月刊誌『ムジカノーヴァ』で、ブルクミュラーの大人気作品『25の練習曲』を解説してきました(2025年3月号~10月号)。子どもの頃に憧れた曲や一度は聴いたことのある魅力的な作品に溢れたこの曲集を1曲ずつ紐解いて、曲の作り、取り組み方、練習法などをお話ししています。ここでは月刊誌の内容をピックアップしてお届け。今回は「伝説のテクニカルマスター」をお迎えして進行します。

文 奈良井巳城

イラスト 駿高泰子

ブルクミュラーの時代と生涯

奈良井 本日は伝説のテクニカルマスター、腕重御脱蔵(うでおもみ・だつぞう)先生をお招きしています。脱蔵先生、よろしくお願いいたします。

腕重御 うむ、では、早速1番から解説!と、いきたいところじゃが、曲を知るには作曲家を知らなきゃならん。そして作品にどんな意図があるのかも知らなきゃならんからの、話の始めはブルクミュラーと、この曲集についてじゃ!

むかしむかし、1806年12月4日、ドイツのドナウ湖畔で最も美しいと言われているレーゲンスブルクにフリードリヒ・ヨハン・フランツ・ブルクミュラーが誕生したそうな(射手座かの?)。

母親は歌手でピアノ教師、父親は指揮や音楽監督で活動し、たいそう優秀な音楽家だったそうじゃ。そんな両親の手ほどきを受けて、彼はすくすくと音楽の道に進み、父親の手伝いもしていたんじゃが、17歳のときに父親を亡くしての。落ち込みはしたものの、20歳を過ぎた頃には独立して音楽活動をしていたそうじゃ。20代も後半になるとパリに行く決意をし、移住するんじゃ。この当時のパリはリストやショパンが活躍していたからのぉ、さぞ華やかだったじゃろうて。

そんな中、彼もサロン風な小品を数多く作曲していたが、指導にも精力的に取り組んでおってな、生徒の中には国王の子どもたちもおったそうじゃ。

そうして数百曲を作曲したブルクミュラー先生じゃったが、晩年は作曲よりも指導に力を入れて生涯独身で過ごしたとさ。

奈良井 ショパンやリストがいた中で活躍してたんですよね~。この時代のパリに行ってみたかった。この曲集の各曲のタイトルがフランス語なのもパリにいたからこそですね!

『25の練習曲』 全体の構成を確認

腕重御 さて、生涯は分かったじゃろうから、作品の紹介をするぞい。次の表をまず見てもらおうか。

【表】ブルクミュラー『25の練習曲』の楽曲構成

奈良井 おお、これは面白い表ですね。

腕重御 良いじゃろ~、これを見て何か気がつくかの?

奈良井 ん~、調性はあまり偏りがなさそうですが、子ども用の曲だからか、全体に調号の数は少ないですね~。フラット系が少し多い感じもしますが、《スティリエンヌ》を境にして調号が増えてますね。あ、それから曲始まりの9割がpというのは興味深い。そしてこの「音域」というのも曲の番号が進むにつれ徐々に度数が増えていて、だんだんと難しくなってる印象ですよね~。

腕重御 そうじゃ、実はな、この曲集についている副題を明らかにするための項目なんじゃ! 現在では、「25の練習曲」としか書いとらんが、初版の頃には副題が書いておったんじゃ。これじゃ!

『ピアノのためのやさしく段階的な25の練習曲、

小さな手を広げるための明快な構成と運指』

腕重御 どうじゃ! 「段階的な」というところがポイントでのぉ、この言葉の通りになっとるじゃろ?

薄々気がついている指導者も多いとは思うが、この曲集は難易度やテクニック的に、ちゃんと順番に並んでおるのじゃ。子どもの肩幅や手の大きさに合わせて、少しずつ指を広げられるように配慮されておって、テクニック要素も徐々に複雑になっておるんじゃ。「これ弾きたい~!」という生徒の情熱に押されて、《貴婦人の乗馬》から弾かせてしまっては、ブルクミュラー先生の意図とはズレてしまうから気をつけるんじゃぞ。

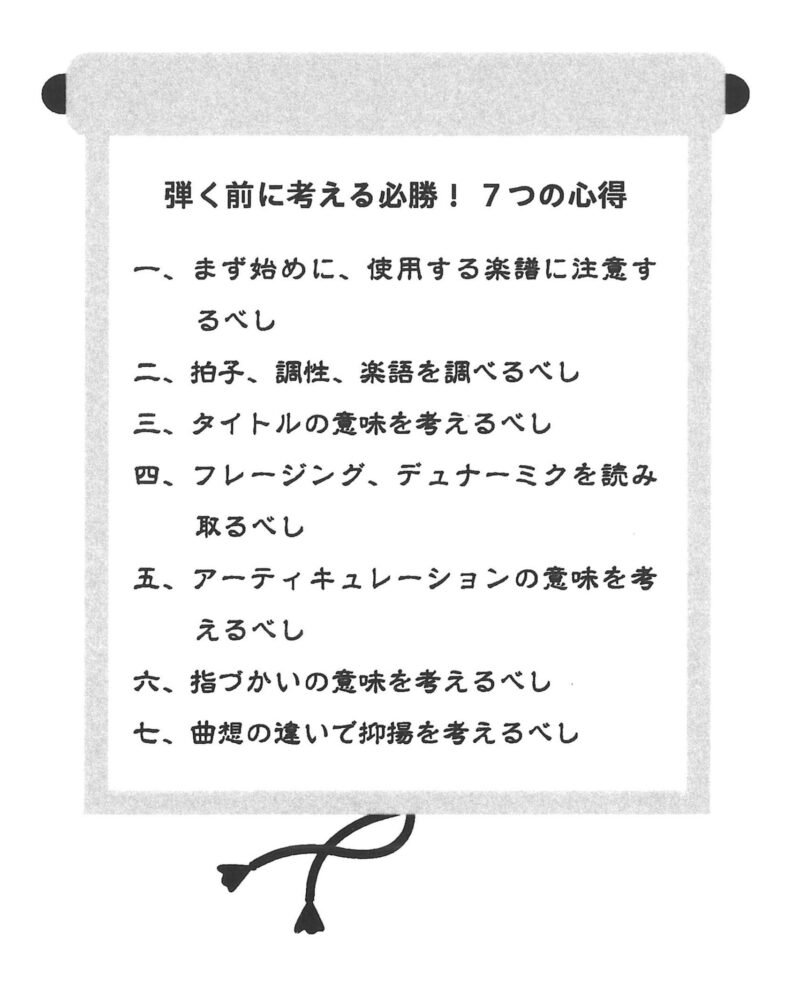

奈良井 脱蔵先生、1曲ずつ紐解いていくうえで、何か心得ておくことなどはありませんでしょうか。

腕重御 うむ、もちろんあるぞ。以下の表を見るがよい! これらの7箇条はじゃ、この曲集に限ったものではないからの、どんな曲でも常にこの7箇条を思い出して練習するんじゃぞ。これは概要じゃて、一つの項目ごとに、もっと解説が必要じゃよ。ま、各曲の中で話していくから大丈夫と思うがのぉ。

【表】弾く前に考える7箇条

奈良井 それはそうですね。では、この7箇条とブルクミュラー先生の思いを胸に刻み、次回から1曲ずつ紐解き、解説をしていきたいと思います。

さらに詳しい内容は